CHOIX D’ARTICLES LITTÉRAIRES

Auteurs québécois :

- Hubert Aquin : un suicide qu’on n’a pas fini d’autopsier

- Aquin, Mishima et la nostalgie de l’héroïsme

- Gilles Archambault : Le Voyageur distrait

- Jacques Godbout : la caricature d’un peuple à deux faces

- Anne Hébert : la poésie d’Anne Hébert

- Jean Le Moyne : Convergences 30 ans après

- Gaston Miron, poète malgré lui

- Jacques Poulin : une nouvelle carte du tendre

Auteurs français :

- Maurice Genevoix et les pays de la neige

- Édouard Glissant : l’humour de la conscience historique

- Philippe Grasset : les identités contre le Système

- François Mauriac : la fin d’une époque

- Philippe Muray : Quand donc finira le XIXe siècle ?

- Charles Péguy ou la gloire dans l’eau bénite

- Marcel Proust et les autres : écrire comme on respire, jusqu’à perdre le souffle

Autres :

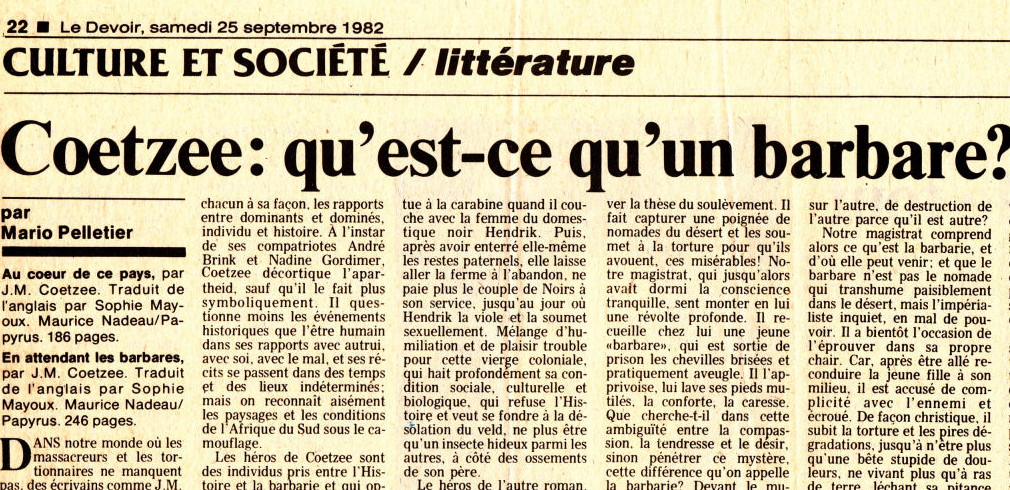

- J. M. Coetzee : qu’est-ce qu’un barbare ?

- Stig Dagerman : quand la mort mène la noce

- Mircea Eliade : l’itinéraire de Mircea Eliade

- Knut Hamsun : grandeurs et misères d’un génie

- Bohumil Hrabal : la solitude du broyeur de livres

- Yukio Mishima ou l’extase de la mort

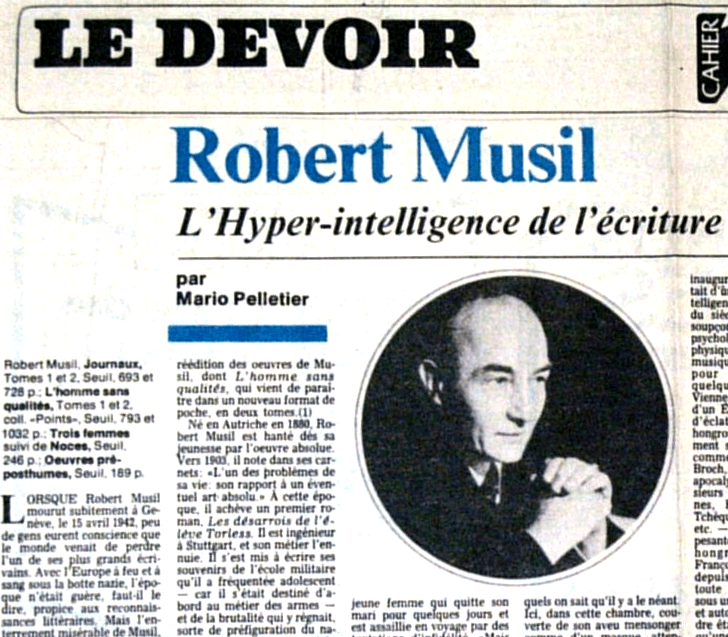

- Robert Musil : l’hyper-intelligence de l’écriture

- Joseph Roth : la marche d’un empire à la mort

- John Updike : la lutte contre le Satan américain

- Alexandre Zinoviev : un anticorps à la « loyaline »

Yukio Mishima, Le Devoir, 28 février 1981

Le 25 novembre 1970, l’un des plus grands écrivains du Japon moderne se donnait la mort, dans la force de l’âge après une tentative théâtrale de coup d’État. Yukio Mishima n’avait que 45 ans, mais déjà une œuvre abondante derrière lui. Deux ans auparavant, il avait failli de peu devenir le premier prix Nobel japonais : honneur échu finalement à Yasunari Kawabata, son mentor littéraire. Aujourd’hui, dix ans après son suicide rituel (seppuku), le cheminement peu ordinaire de Mishima hante encore assez les esprits pour susciter une floraison de livres. Coup sur coup, Gallimard, son éditeur français, vient de publier la tétralogie qui constitue sa dernière œuvre romanesque et qu’il a voulue comme la somme de ce qu’il voulait dire ; une biographie écrite par son traducteur américain, John Nathan ; un essai de Marguerite Yourcenar, et un autre d’Ivan Morris, consacré aux « héros tragiques de l’histoire du Japon » et dédié pertinemment à Mishima. (…)

Texte intégral ici

Knut Hamsun, Le Devoir, 31 octobre 1981

Il y a des fascinations dangereuses, surtout quand elles viennent de pôles d’énergie démesurés. Et qu’est-ce que le génie, sinon un champ magnétique irrésistible ? Ainsi en est‑il de Knut Hamsun, prix Nobel 1920, le plus grand romancier que la Norvège ait produit. Écrivain coulé dans le granit du Nord et, dans une certaine mesure, proche de la sensibilité québécoise comme bien des Scandinaves, il a créé des personnages animés d’une vie puissante et sauvage, des mystiques du retour à la nature. Mais quand, à quatre‑vingt ans passés, il se met à chanter les louanges de Hitler et devient collaborateur du régime pronazi de Quisling, en Norvège, quelque chose ne tourne plus rond. Bien sûr, maints rêveurs et assoiffés de pouvoir ont admiré Hitler, de près ou de loin, mais Hamsun constitue un cas très particulier. Il ne s’en est jamais repenti, comme le montre Sur les sentiers où l’herbe repousse, son dernier livre qu’il a publié en guise d’autojustification et qui a paru pour la première fois en français cette année, près de trente ans après sa mort (en 1952). Les explications, il faut aller les chercher dans sa vie et dans son œuvre. (…)

Texte intégral ici

Robert Musil, Le Devoir, 12 juin 1982

Lorsque Robert Musil mourut subitement à Genève, le 15 avril 1942, peu de gens eurent conscience que le monde venait de perdre l’un de ses plus grands écrivains. Avec l’Europe à feu et à sang sous la botte nazie, l’époque n’était guère, faut‑il le dire, propice aux reconnaissances littéraires. Mais l’enterrement misérable de Musil, qui ne réunit pas même dix personnes, témoigne, par delà les misères de la guerre, de la haute singularité d’un homme voué sans concessions à une œuvre plutôt qu’à une production à succès. Après avoir ordonné sa vie à créer par l’écriture L’homme sans qualités, son grand œuvre, il mourut finalement tel : sans qualités reconnues, sauf du petit nombre, exilé, dépouillé, à l’image de cet au‑delà du visible que son art était en train d’appréhender. On peut maintenant suivre pas à pas le cheminement difficile de ce maître écrivain, plonger pour ainsi dire dans le cerveau laborieux de l’œuvre, depuis la publication l’automne dernier – un des événements de la dernière rentrée en France – de ses carnets de travail, sous le titre Journaux. Et l’éditeur a saisi l’occasion pour rééditer les œuvres de Musil, dont L’homme sans qualités, qui vient de paraître dans un nouveau format de poche, en deux tomes. (…)

Texte intégral sur le site de l’Agora

Mircea Eliade, Le Devoir, 9 août 1980

Dans une mansarde de la strada Melodiei, à Bucarest, au milieu des livres, des revues, des collections d’insectes, des herbiers, des échantillons minéralogiques et des manuscrits, un adolescent de 16 ans, qui s’entraîne à ne dormir que trois ou quatre heures, par nuit, lit et écrit sans relâche, au risque d’aggraver sa myopie jusqu’à la cécité. Il engloutit un roman de Balzac par jour, prépare une chronique régulière d’entomologie pour une revue scientifique, compose un opéra, écrit un roman qui veut embrasser l’histoire du cosmos et poursuit des recherches sur l’alchimie alexandrine et médiévale. Cette boulimie intellectuelle, ce foisonnement créatif, c’est la jeunesse de Mircea Eliade, telle qu’il nous la raconte dans le premier tome de ses mémoires. (…)

Texte intégral ici

Maurice Genevoix, Le Devoir, 18 octobre 1980

Il ne pourra plus nous dire en quel déboulement d’images intérieures ses yeux se sont révulsés, ce 8 septembre, en Espagne. Dans sa quatre‑vingt‑dixième année, par un dernier livre intitulé Trente mille jours, Maurice Genevoix aura quand même eu le temps de nous livrer un beau succédané de ce déroulage mnémonique, qu’on dit accompagner la mort.

Il l’avait déjà anticipé lorsqu’il s’était cru touché à mort, au cours de la Première guerre, par une balle qu’un bouton et les replis de l’épaisse capote avaient heureusement interceptée. Plus qu’aucun autre peut‑être, sa vocation d’écrivain a été déterminée par le contact brutal qu’il eut avec la mort, au début de l’âge adulte, dans les tranchées boueuses de Quatorze, où s’accomplit le massacre d’une génération. L’instant du passage, « cette ternissure qui monte inexorablement, qui fait d’un œil vivant cette membrane opaque et qui déjà s’affaisse » il l’aura observé combien de fois chez ses camarades du front, et lui-même y aura échappé de justesse à plusieurs reprises. Atteint légèrement presque au même endroit où Alain Fournier venait de tomber deux jours plus tôt, puis touché gravement quelques mois plus tard, il a senti, alors qu’on l’évacuait sur un brancard, sa vie se ramasser en lui comme jamais pour continuer de sentir toutes ces bonnes choses du monde, physique : animaux, fleuve, forêt du pays de Loire, dont il voua sa plume à célébrer sensuellement la beauté. (…)

Texte intégral ici

Stig Dagerman, Le Devoir, 4 septembre 1982

Il y a des livres qui vous plongent au cœur, comme un poignard. Et la lame s’enfonce, page après page. On en sort vidé, purgé, changé. C’est le propre des chefs‑d’œuvre de produire cette catharsis. Et tel est le dernier livre que le Suédois Stig Dagerman a écrit avant de mourir. Ennuis de noce est un roman bâti comme une tragédie classique, en respectant les trois unités. Ainsi l’action se passe en 24 heures, autour d’une noce villageoise. Il s’agit en l’occurrence d’un village de Suède, quelque temps après la Deuxième guerre.

Mais ce qui devait être ici sous le signe d’Eros, Dagerman le place sous celui de Thanatos. La mort, en effet, mène le bal autour de la mariée. Autour d’elle, Hildur, gravite tout un cinéma grotesque, mélange de Fellini et de Bunuel avec, bien sûr – Suède oblige –, des accents de Bergman. On se saoule, on se tape dessus, on fait la foire tandis qu’on conduit la jeune femme au lit du boucher Westlund. Seulement elle est déjà enceinte d’un autre, dont ses parents n’ont pas voulu et qui revient hanter la noce, déguisé en vagabond. (…)

Texte intégral ici

Jacques Godbout, Le Devoir, 21 novembre 1981

Les Têtes à Papineau, roman de Jacques Godbout, éd. du Seuil, Paris, 155 p.

Après cinq ans de silence littéraire, c’est une fable politique que nous livre cette fois‑ci Jacques Godbout, avec l’humour corrosif qui le caractérise. En nous racontant l’histoire d’un monstre bicéphale, nommé Charles‑François Papineau, il caricature une nation écartelée plus que jamais entre Québec et Ottawa et apparemment sans espoir de réconcilier jamais ses deux moitiés politiques, comme le montrent régulièrement les sondages.

L’histoire n’est plus aussi simple qu’au XIXe siècle, où nous n’avions qu’un Papineau ; maintenant nous en avons deux, l’un qui lutte pour l’indépendance du Canada et l’autre pour celle du Québec, et notre bon peuple est partagé entre ces deux héros de notre épopée nationale. Bref, pour un seul corps nous avons deux têtes, et c’est bien ce qu’incarne ce Charles-François Papineau, né à Montréal en 1955, avec ses deux chefs qui jaillissent du même col. Son arrivée spectaculaire en ce bas monde, pour ne pas dire ce bas Canada (tombé encore plus bas depuis la nuit qu’on sait), provoque l’effarement de l’aumônier de l’hôpital, qui se pose un grave problème de comptabilité théologique : le bicéphale a‑t‑il une ou deux âmes ? Charles‑François cependant conquiert vite le pluriel. Après les premiers apprentissages de coordination, les deux cerveaux se spécialisent : François devient le bon vivant, gaulois et cartésien ; Charles, le rêveur, mélancolique et anglophile. (…)

Texte intégral ici

John Updike, Le Devoir, 26 juillet 1980

Le huitième roman de John Updike, qui vient enfin de sortir en traduction chez Gallimard, cerne les problèmes socio‑politiques de notre temps sur un ton de tragédie bouffe, mais avec une acuité qui confine à la prophétie. Alors qu’il s’était auparavant attaché à fouiller la réalité américaine, Updike a appliqué ici son intelligence pénétrante et son style acidulé, acquis à la bonne école du New Yorker, à exprimer l’univers intérieur d’un dictateur africain : le colonel Hakim Elleloû, leader charismatique de l’ex‑colonie française (fictive) de Koush.

Laissant l’administration courante au colonel Ezana, qui regarde monter la dette nationale entre deux coups de fil à Washington, le dictateur parcourt les étendues désertiques de Koush dans sa Mercedes, avec son garde du corps et son chauffeur. Le président du Conseil Suprême Révolutionnaire et Militaire pour l’Émergence (les majuscules sont officiellement de rigueur) veille farouchement à toute intrusion étrangère. Il n’a que dédain pour son voisin africain qui gouverne son État fantoche « à coups d’alexandrins ». Seule concession au marxisme islamique, il a autorisé les Soviétiques à construire une rampe de lancement pour missiles dans le sous‑sol du désert, en contrepartie d’une rampe américaine analogue dans le pays voisin. (…)

Texte intégral ici

Alexandre Zinoviev, Le Devoir, 30 août 1980

À côté de Soljenitsyne, ce Prométhée déchaîné, un autre géant se profile depuis quelques années sur le front bouillonnant de la dissidence soviétique : Alexandre Zinoviev. Ce maître logicien qui s’est mis à la littérature à cinquante ans passés est tombé en disgrâce dans son pays en 1976, après la parution de son premier ouvrage de fiction, Les Hauteurs béantes, la satire la plus corrosive à ce jour de la société soviétique. Alors que Soljenitsyne s’est attaché à décrire l’enfer dantesque du Goulag, Zinoviev, lui, montre la pourriture quotidienne, kafkaïenne, du « paradis » socialiste. Il a poursuivi cette tâche avec un deuxième livre, moins monumental mais tout aussi mordant, L’Avenir radieux, et un autre qui vient de paraître en français et qu’il avait eu le temps d’écrire à Moscou avant d’être déchu de sa nationalité en 1978 : L’Antichambre du paradis. (…)

Texte intégral ici

François Mauriac, Le Devoir, 15 novembre 1980

De 1885 à 1970, la France a changé de visage, tombant graduellement de son piédestal d’idéalisme sous les coups de deux guerres mondiales et de la décolonisation. François Mauriac, dont la vie s’inscrit entre ces deux millésimes, a été chair et esprit trituré par ces bouleversements. La pression du siècle l’a transformé peu à peu de poète et romancier en journaliste.

C’est en tâchant de garder la tête haute et lucide au milieu de la tourmente qu’il a décroché de la fiction pour défendre la justice dans la réalité quotidienne. Il y a trouvé sa vraie grandeur, comme le suggère Jean Lacouture dans l’importante biographie qu’il a publiée cette année et qui contient plusieurs documents inédits. (…)

Texte intégral ici

Gilles Archambault, Le Devoir, 14 novembre 1981

Gilles Archambault a un ton, une voix qu’il développe en sourdine depuis des années et qui lui appartient en propre. Que cette qualité s’affirme plus nettement dans son dernier roman dit assez la maîtrise que l’écrivain a atteint et qui lui a valu le mois dernier la consécration du prix David. Ce roman, Le voyageur distrait, est en effet composé de distractions. Celles de Michel, qui, aux abords de la cinquantaine, fait le point sur ses amours, ses amitiés et ses aspirations, tout en accompagnant son ami Julien aux États‑Unis, pour retracer le souvenir de Jack Kérouac. On se demande incidemment si l’une des clefs initiales de ce roman ne se trouve pas dans l’article sur Kérouac que l’auteur avait écrit pour le supplément littéraire du Devoir, le 28 octobre 1972. Quoi qu’il en soit, le spectre de Kérouac que nos héros cherchent dans les bars de Lowell, de New York et de San Francisco, provoque une confrontation existentielle. Surtout chez Michel, le narrateur, qui ne cesse de réfléchir sur les illusions perdues de sa vie, ses passions de jeunesse qui ont fait place à une « fragile sérénité ». Cette sérénité, ce détachement esthétique, que le beatnik de Lowell, fils de pauvres Québécois émigrés, n’a jamais connus dans sa tragique ivrognerie. (…)

Texte intégral ici

Charles Péguy, Le Devoir, 8 août 1981

La gloire, celle dont Baudelaire disait qu’elle était le résultat de 1’adaptation d’un esprit avec la sottise nationale, Charles Péguy aura presque vendu son âme pour l’obtenir. Dans la France en ébullition du début du siècle, il aura donné graduellement sa plume à la réaction catholique et chauvine pour s’attirer le moindre regard des lions du jour, les Barrès et compagnie, pour sentir les rares signes avant‑coureurs de ce soleil qui se lèvera sur sa tombe. Et il mourra prématurément, à 42 ans, stoppé net par une balle en plein front au début de la guerre 14‑18.

La carrière du chantre de la Beauce, fils d’une modeste rempailleuse d’Orléans (il perdit son père en bas âge), est triste comme un roman de la misère, un âpre Rouge et Noir, sans l’aura romantique du 19e siècle. Le professeur Guillemin la raconte sans ménagement. Avec sa passion coutumière du détail révélateur, déniché dans plusieurs documents inédits, il s’emploie à décaper le gros fardage de sainteté qu’une certaine réaction religieuse avait plaqué au poète des porches et des blés très chrétiens. Péguy n’était pas un saint. Il était même menteur, retors, déloyal. Parti du socialisme militant – dreyfusard de première ligne sur les barricades du quartier Latin –, sa trajectoire politique aboutit vingt ans après à la droite maurrassienne. Entre‑temps, que de contredits, de palinodies, d’ambiguïtés et de faux-fuyants ! (…)

Texte intégral ici

Édouard Glissant, Le Devoir, 26 septembre 1981

Manifestement, à mesure que la Terre rapetisse et que les cultures se tassent, des voix s’élèvent du fond des peuples les plus menacés, pour ranimer les mânes ancestrales, pour retrouver le fil perdu d’une histoire, la raison d’une présence au monde. L’identité, cette pierre philosophale de notre époque « désâmante », le Martiniquais Édouard Glissant, parmi bien d’autres, en aura fait la quête essentielle de son œuvre. Déjà importante, jalonnée d’ouvrages marquants comme La Lézarde (Prix Renaudot 1958), Le Quatrième Siècle, Malemort et combien d’autres romans, poèmes et pièces de théâtre, celle‑ci vient de s’enrichir d’un seul coup de deux nouveaux titres au Seuil : un roman et un essai, qui ajoutent, sur leur mode respectif, au foisonnement de réponses que l’écrivain tente de donner au Sphinx historique. Porte-parole d’un peuple déporté et asservi depuis des générations, Glissant essaie de dissoudre par le verbe l’apparente absurdité antillaise. Au fond, les poètes des nations colonisées crient tous après l’Eurydice perdue avec des accents à émouvoir les pierres, mais guère l’Histoire. Glissant, lui, le fait avec l’humour d’une conscience suraiguë.

Son nouveau roman, La Case du commandeur, est une sorte de Roots martiniquais, sauf que la remontée jusqu’aux racines s’y accomplit au gré du langage ou plutôt par la magie d un seul mot « Odono ». Ces trois syllabes, clamées par une femme qu’on accuse de démence, sont un véritable sésame qui ouvre les portes de la mémoire collective, un fil verbal qui, de génération en génération, aboutit aux premiers Africains débarqués en esclavage dans l’île, au XVIIe siècle. Odono, c’est le nom de deux frères, dont l’un vendit l’autre aux Blancs mais se retrouva pris aussi dans les filets de la Traite. Ce récit symbolique d’une tragédie collective, qui fondit le traître et la victime dans la même souffrance et les rendit finalement indissociables dans la cale d’un négrier, nous arrive par bribes, par bonds successifs dans le temps, comme un galet qui rebondit sur l’eau. (…)

Texte intégral ici

J. M. Coetzee, Le Devoir, 25 septembre 1982

Dans notre monde où les massacreurs et les tortionnaires ne manquent pas, des écrivains comme J.M. Coetzee sont des paratonnerres qui dévient la violence par la réflexion. Sud‑africain, donc marqué par un pays de ségrégation raciale, de détention arbitraire et d’abus policier (voir les rapports annuels d’Amnistie internationale), ce professeur de Cape Town s’est révélé magistralement ces dernières années, par deux romans qui approfondissent, chacun à sa façon, les rapports entre dominants et dominés, individu et histoire. À l’instar de ses compatriotes André Brink et Nadine Gordimer, Coetzee décortique l’apartheid, sauf qu’il le fait plus symboliquement. Il questionne moins les événements historiques que l’être humain dans ses rapports avec autrui, avec soi, avec le mal, et ses récits se passent dans des temps et des lieux indéterminés ; mais on reconnaît aisément les paysages et les conditions de l’Afrique du Sud sous le camouflage. (…)

Texte intégral ici

Joseph Roth, Le Devoir, 29 janvier 1983

Parmi les nombreuses œuvres qui ont surgi de la décadence et de la chute de l’empire austro‑hongrois, où qui s’en inspire directement, La Marche de Radetzky est sans doute la plus nostalgique, bien que teintée d’ironie – Autriche oblige. Roth y suit la destinée ultime de l’empire des Habsbourg à travers trois générations qui représentent l’ascension et le déclin d’une famille. À la bataille de Solferino, bataille qui a marqué le début de la décadence autrichienne, un sous‑officier slovène du nom de Trotta sauve la vie du jeune empereur François‑Joseph en s’interposant devant la balle qui allait frapper le monarque. Décoré et anobli, il se trouve marqué à jamais, lui et sa famille, par la reconnaissance de l’empereur. Le fils du héros de Solferino devient un fonctionnaire modèle, préfet de province qui s’identifie totalement au régime. Le petit‑fils, lui, sera d’une autre pâte. Passif et indécis, en lui s’incarne la fin d’une époque. Mis à l’école militaire pour respecter les convenances, intégré à la cavalerie alors qu’il est mauvais cavalier, il est dressé à servir sa patrie par un père rigide, au rythme de la marche de Radetzky. Cette célèbre composition de Johann Strauss devient le contrepoint ironique de la dégénérescence progressive du petit‑fils du héros de Solferino. (…)

Texte intégral ici

Bohumil Hrabal, Le Devoir, 23 avril 1983

Bohumil Hrabal n’a pas volé sa réputation de plus grand écrivain tchèque vivant. Par le biais d’un homme solitaire, qui presse des livres et du vieux papier depuis 35 ans dans une cave, il nous fournit ici l’une des plus poignantes illustrations qui soient du broyage de l’esprit en régime totalitaire, en même temps qu’une fable kafkaïenne, d’une ironie profondément tchèque, sur la condition humaine.

C’est du grand art que de dire tant en si peu de pages. Ainsi donc le vieil Hanta, jour après jour, écrase des tonnes de livres sous une presse hydraulique. Au début il avait l’impression de broyer des ossements humains. Il a pleuré, peu après la Guerre, en voyant un chargement de livres précieux, provenant de la Bibliothèque royale de Prusse, abandonné à ciel ouvert sous la pluie, avec l’or des tranches qui coulait des wagons. Car, malgré son métier, il ne peut s’empêcher d’aimer les livres. Il en garde par‑devers lui, il soustrait au pilon les plus précieux, les plus rares, les plus grands. Il les empile chez lui, dans son cabinet de toilette ou sur des étagères en baldaquin aménagées au‑dessus de son lit, au risque de se faire écraser lui-même sous une avalanche. Et dans la cave où on lui jette en vrac livres et vieux papier, il tient le coup en buvant des litres de bière et en dialoguant tout seul avec les grands esprits qu’il passe au pilon : Lao‑tseu, Erasme, Goethe, tous ceux qui font son ravissement et dont il doit détruire inexorablement le message. (…)

Texte intégral ici

Proust et autres, Le Devoir, 23 juin 1984

La main à plume court fébrile sur le papier, entre deux quintes de toux, un crachement de sang ou la crise d’étouffement qui s’annonce. Tuberculeux, asthmatiques, allergiques, ils sont légion ces écrivains dont l’appareil respiratoire fait défaut. Particulièrement au XIXe siècle, où phtisie et romantisme vont de pair, où la consomption est vue comme l’image par excellence de l’être consumé par la passion. (…)

Entre Mallarmé qui perd la voix, Proust qui étouffe, Valéry qui ne cesse de tousser et Camus qui crache ses poumons, une analogie fondamentale s’impose : quelque chose ne va pas du côté de la respiration. Et qu’est‑ce que respirer, sinon échanger avec le monde ? En termes d’avoir et être, « inspirer c’est prendre, et expirer c’est donner ». Et l’asthme, fait remarquer l’auteur, affecte essentiellement l’expiration. Il voit dans ce refus de respirer et les divers bruits qui l’accompagnent (respiration sifflante, râles, etc.) « une sorte de langage rudimentaire qui, incapable de s’exprimer par la parole articulée, se ferait entendre par les bronches, serait respiré au lieu d’être parlé ». Mais quelle est cette parole indicible, enfouie au creux de l’être ? (…)

Texte intégral ici

Philippe Muray, Le Devoir, 1er septembre 1984

Voici un livre important. Important et scandaleux, parce qu’il remet en question bien des tabous et des idoles de notre temps et parce qu’il propose une vision nouvelle, non seulement du XIXe siècle mais aussi du XXe. Car celui‑ci ne ferait que prolonger celui‑là, la « dix‑neuvièmité » n’ayant jamais cessé de sévir sous la double face de Janus du socialisme et de l’occultisme. C’est là la thèse de Philippe Muray, et il l’étaye à coups de marteau et de hache, avec une vigueur de polémiste.

Muray situe le début du XIXe siècle en 1786 : le 7 avril 1786, plus précisément. Que se passe-t‑il ce jour‑là ? Un déménagement de cimetière, à Paris. Le cimetière des Saints‑Innocents transféré aux Catacombes. Pour mettre fin à la promiscuité avec la pourriture. Mesure d’hygiène publique. Début d’un culte des morts, que la Révolution quelques années plus tard viendra officialiser avec ses autels et ses panthéons. C’est aussi, selon l’auteur, le commencement d’un nouvel idéal égalitaire, qui trouvera ses assises profondes dans l’occultisme. Et c’est ainsi que socialisme et occultisme marcheront de pair, comme les deux faces (jamais avouées) d’une même réalité, les deux membres d’une sainte‑alliance anticatholique. (…)

Texte intégral ici

Hubert Aquin, revue Liberté, octobre 1985

« Quant à Mario Pelletier, il propose une lecture de Signé Hubert Aquin assez différentes de celles qu’on a pu lire dans les journaux et revues. Il se retire de la mêlée pour analyser intelligemment les faits que nous livrent Yanacopoulo et Sheppard dans leur récit policier. Ainsi M. Pelletier redéfinit le statut et l’image de Hubert Aquin dans notre littérature : « Il se situe, de fait, dans le prolongement des Nelligan et Saint-Denys Garneau, dont il a poussé jusqu’en ses ultimes conséquences la trajectoire », et il montre dans quelles perspectives on peut rapprocher le suicide d’Aquin de celui de Mishima, les deux agissant comme « révélateurs d’une certaine fatigue culturelle »… » (Carole David, Le Devoir, 16 nov. 1985)

N’en déplaise à la petite famille frileuse de nos Lettres, Sheppard et Yanacopoulo nous ont rendu un grand service en ramenant le cadavre d’Aquin à la surface de l’actualité. Il me semble qu’on avait rangé son souvenir un peu trop vite dans la commode de nos chers défunts. Car on n’a pas encore rendu justice à l’œuvre de cet écrivain singulier, qui ne sera peut-être ni reconnu à juste titre ni pleinement compris avant plusieurs décennies.

Signé Hubert Aquin se lit comme un roman policier ; d’ailleurs, les auteurs l’ont sous-titré « Enquête sur le suicide d’un écrivain ». Le livre s’ouvre sur l’acte lui-même, livré dans sa brutale occurrence, avec la précision d’un procès-verbal : le 15 mars 1977, vers 14 h 10, dans l’allée qui mène au collège Villa Maria, un homme gare sa voiture Granada rouge et se tire un coup de revolver qui lui défonce la tête.

S’ensuit la longue enquête en rétrospective, véritable interrogatoire littéraire et psychologique que mène le cinéaste Gordon Sheppard auprès de la compagne d’Aquin, Andrée Yanacopoulo, avec, en outre, une foule d’indices et de signes puisés dans l’œuvre de l’écrivain ou ailleurs. (…)

Cliquer pour texte intégral

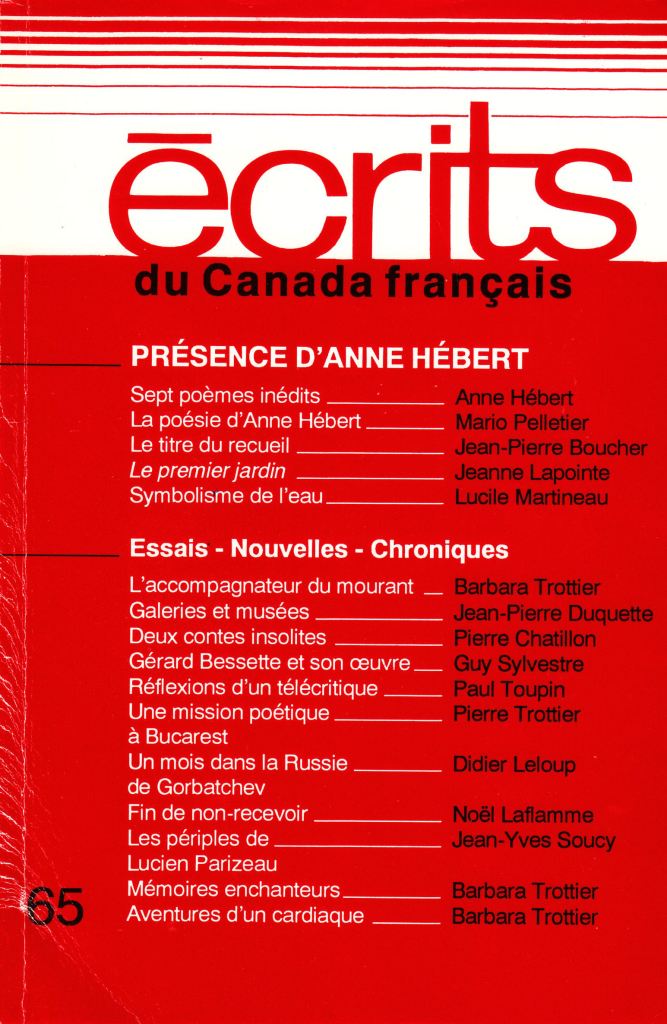

Anne Hébert, Écrits du Canada français, février 1989

La poésie d’Anne Hébert :

incidence littéraire et coïncidence historique

En 1953, lorsque paraît Le Tombeau des rois d’Anne Hébert, le Québec est encore solidement enclos dans le cléricalisme autoritaire de l’Église catholique et le conservatisme sociopolitique du régime Duplessis. Mais, à bien des égards, la parole nouvelle que révèle ce recueil de poèmes commence à se faire jour ici et là, à travers les fissures grandissantes d’une société sclérosée. Les changements dans les modes de vie et dans les mentalités apportés jusqu’au fond des campagnes par l’électricité, la radio et la télévision – en 1953 justement, Radio-Canada diffuse ses premières émissions au petit écran – provoquent un bouleversement en profondeur qui aboutira à une véritable révolution à partir de 1960. Incidemment, cette année 1953 est riche d’indices des temps nouveaux qui s’ouvrent. Sur le seul plan littéraire, c’est l’année où Gaston Miron, Jean-Guy Pilon et Gatien Lapointe publient leurs premiers recueils de poèmes. Et c’est aussi l’année où naissent les éditions de l’Hexagone. (…)

Texte intégral ici

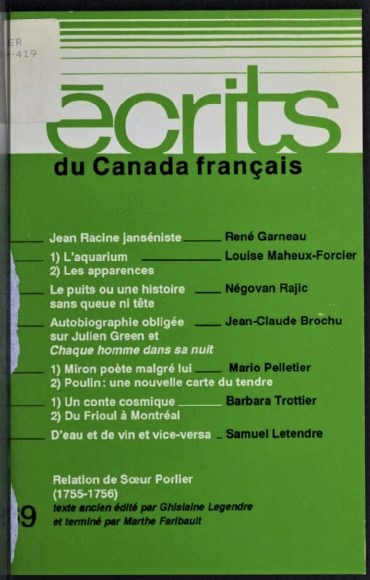

Gaston Miron, Écrits du Canada français, 1990

MIRON POÈTE MALGRÉ LUI

À bout portant – correspondance de Gaston Miron à Claude Haeffely, 1954-1965, Leméac, 1989.

Miron le magnifique, dit-on. Eh bien, il faut voir ! Il faut voir cette litanie de misères, qui s’égrène au fil des lettres que le poète a adressées à Claude Haeffely, de 1954 à 1965, et que Leméac a eu l’heureuse idée de publier l’automne dernier. La faim, les dettes, l’échec amoureux, la solitude, la maladie, l’amertume, la désespérance quotidienne, dans un pays double, équivoque, incertain…

Magnifique, Miron l’est et l’a toujours été sans doute, par le côté flamboyant de son verbe, de sa nature. Mais ici, dans ces lettres qui remontent à une trentaine d’années, c’est de toutes ses vicissitudes surtout qu’il flamboie, tison ardent dans la cendre des « petites semaines pleines de poches de néant ». (…)

Texte intégral ici

Jacques Poulin, Écrits du Canada français, 1990

POULIN : UNE NOUVELLE CARTE DU TENDRE

Jacques Poulin, Le vieux Chagrin, Leméac/Actes Sud, 1989

Roman après roman, Jacques Poulin compose une nouvelle géographie intérieure, dessine un monde enchanté avec le crayon magique de la tendresse. Peut-être jette-t-il les fondements d’un genre : le roman tendre ou, mieux encore, le roman du nouveau Tendre, mais sans mièvreries. Et son narrateur, toujours le même sous divers habits et appellations, y poursuit une épopée intime, la quête de quelque Saint-Graal du cœur, avec la belle obstination rêveuse d’un Quichotte des temps modernes.

Auparavant, avec Volkswagen Blues, Poulin nous avait transportés à travers l’Amérique, de Gaspé à San Francisco, à la recherche d’un frère, d’une enfance, d’une patrie oubliée, levant l’étendard de la tendresse envers et contre tout. Maintenant, avec Le vieux Chagrin, il nous ramène dans une exploration dont l’espace cette fois, vertical et profond, est celui du cœur. Le cœur qui est pays d’enfance par excellence et qu’on peut retrouver notamment au coin d’une anse, au bord d’une crique où s’amarre un voilier. Ainsi commence le roman. (…)

Texte intégral ici

Jean Le Moyne, Le Devoir, 1er mai 1996

Convergences 30 ans après

(Texte paru dans la revue Écrits du Canada français en 1993 et republié en partie dans le Devoir à l’occasion du décès de l’écrivain)

Les vérités mal assimilées finissent toujours par remonter. Ou plutôt, à la faveur des vents changeants de l’histoire, elles reviennent en force comme des boomerangs au front des générations oublieuses. Ainsi en est-il des essais de Jean Le Moyne, Convergences. Le livre paru il y a plus de trente ans chez HMH vient de reparaître chez Fides.

Avec le recul du temps, je ne suis pas sûr que Convergences ait jamais été bien compris. Ni les acclamations des uns ni les vitupérations des autres ne me semblent lui avoir rendu pleine justice. Ce recueil d’essais, qui constitue probablement le livre le plus dense, le plus profond, qui ait jamais paru au Québec, en était aussi le plus redoutable, à bien des égards. Il remuait des questions troublantes, il soulevait des pauvretés honteuses, il dérangeait, et souvent violemment. On s’est donc empressé de l’enterrer, plus ou moins consciemment, sous la louange ou l’abomination, avec le même regard qui se détourne. (…)

Aquin, Mishima et la nostalgie de l’héroïsme

L’Agora, 1er décembre 2014

Si le héros pouvait se définir uniquement par le mépris du danger et de la mort, bien des têtes brûlées, des cerveaux drogués et des kamikazes criminels en seraient. Mais il y a des moments de haute portée symbolique, où l’auto-immolation d’un individu interpelle toute une société. C’est un geste de grande rupture, qui dénonce et prophétise, en quelque sorte, comme si on déchirait sa vie par scandale sur la place publique (comme les grands prêtres d’Israël déchiraient leurs vêtements). Ce fut le cas de deux grands écrivains, dans les années 1970 : Hubert Aquin et Yukio Mishima, qui ont été, en quelque sorte, des lanceurs d’alerte avant-coureurs du déclin des cultures nationales.

À cette époque commençaient à s’inscrire déjà les prémisses d’une grande déconstruction de la société occidentale, comme l’a bien cerné Éric Zemmour dans le cas de la France (Le suicide français) après les 30 Glorieuses, les trente années qui ont suivi la fin de la Deuxième guerre mondiale, et la fin des derniers héros de l’indépendance nationale comme de Gaulle. C’est à cette époque, en effet, que le dollar américain devient la devise de référence des échanges internationaux et que commence à s’imposer un libéralisme tous azimuts, sans foi ni loi, qui aboutira à la situation qu’on connaît aujourd’hui.

Les artistes ont des antennes hypersensibles qui leur font sentir avant les autres les signes avant-coureurs, les vibrations préliminaires des grandes secousses sismiques collectives. Ils voient les signes – les Mané, Thécel, Phares – qui s’inscrivent sur les murs du palais de Babylone. Et ceux qui ne se bouchent pas les yeux et les oreilles ou ne se cantonnent pas dans le cynisme en arrivent à un point insupportable où la conscience n’en peut plus de porter le poids de ce qu’elle comprend, de ce qu’elle pressent par trop. Surtout ceux dont la conscience individuelle est fortement imbriquée dans la conscience collective et qui en portent l’héritage symbolique sur leurs épaules comme un étendard ou une croix. Tels Yukio Mishima et Hubert Aquin. (…)

Texte intégral sur le site de l’Agora

Philippe Grasset : les identités contre le Système

L’Agora, octobre 2014 (ré-édité en septembre 2020)

Qui désespère de trouver un sens à la folie guerrière répandue sur la planète en ce moment – cent ans après la grande tuerie de la Première guerre mondiale -, aurait intérêt à lire Philippe Grasset.

Sans prétendre résoudre l’énigme du futur qui nous attend, cet auteur et fin observateur nous montre clairement comment le monde en est arrivé là. Pourquoi les pires barbaries sévissent au Moyen-Orient et ailleurs, malgré les «progrès» de l’humanité, et pourquoi la planète, menacé déjà par des catastrophes écologiques sans précédent, se trouve au bord d’un affrontement nucléaire apocalyptique entre la Russie et les États-Unis.

Oui, pourquoi l’humanité en est-elle encore revenue là, c’est-à-dire revenue en situation de guerre mondiale, après des décennies où on a tant vanté les progrès de la démocratie, de la liberté et des droits de l’homme dans le monde ? Comme dit Philippe Grasset, « un cataclysme intellectuel et spirituel nous a frappés ».

C’est la crise ukrainienne, le printemps dernier, qui m’a fait découvrir Philippe Grasset. Sur son site DeDefensa.org, il observe et commente, jour après jour, les menées de plus en plus chaotiques d’un système d’hégémonie mondiale courant vers son autodestruction. Et justement, pour lui, le coup d’État en Ukraine – avec la crise qui s’est ensuivie – est l’une des étapes majeures d’autodestruction du Système. (L’irruption d’un califat sauvage à cheval sur l’Irak et la Syrie en est une autre, qui s’y rattache de près.)